Multilaterale Tiergemeinschaften

Urs Beck CPhH

Im Gegensatz zu Symbiosen sprechen wir hier von komplexeren Netzwerken. Contrairement aux symbioses, nous parlons ici de réseaux plus complexes.

Tiergemeinschaften, die aus mehreren Arten bestehen, bilden faszinierende Netzwerke von Interaktionen. Solche multilateralen Tiergemeinschaften gehen über einfache Räuber-Beute-Beziehungen hinaus und beinhalten symbiotische (positive), mutualistische (wechselseitige), kommensale (positiv/neutrale) und kompetitive (wettbewerbsmässige) Beziehungen, die das ökologische Gleichgewicht in verschiedenen Lebensräumen prägen.

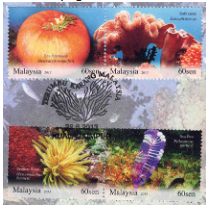

Eine multilaterale Gemeinschaft entsteht, wenn drei oder mehr verschiedene Tierarten auf eine Weise zusammenarbeiten, die den individuellen oder kollektiven Nutzen maximiert. Diese Art der Zusammenarbeit kann auf Beziehungen, Schutzstrategien, Ressourcenteilung oder komplexen ökologischen Netzwerken basieren. Im Gegensatz zu bilateralen Interaktionen, wie zum Beispiel einem Vogel und einem Baum, sind multilaterale Gemeinschaften oft instabiler, da sie von mehreren Interaktionspartnern abhängen. Dennoch gibt es viele stabile Beispiele, insbesondere in hochkomplexen Ökosystemen wie zum Beispiel in Korallenriffen (Abb. 1). Hier arbeiten unzählige Arten in einem Netzwerk zusammen: Korallen und Algen; Fische, Krebstiere und Mollusken; Filtrierer und Sedimentfresser. Die Kombination dieser Interaktionen macht das Riff widerstandsfähig gegen Veränderungen und ermöglicht die Koexistenz einer riesigen multilateralen Gemeinschaft.

Abb. 1: Farbenprächtiges Korallenriff zeigt vier Riffbewohner: Seeanemone, Weichkoralle, Bennett-Federstern (Klasse der Seelilien und Haarsterne) sowie eine Seefeder (Klasse der Blumentiere). Ausschnitt FDC Malaysia mit feinem «Korallenstempel». Un récif corallien aux couleurs vives montre quatre habitants du récif : une anémone de mer, un corail mou, une étoile à plumes de Bennett (classe des crinoïdes et des étoiles à poils) ainsi qu’une plume de mer (classe des animaux à fleurs). Découpe FDC Malaisie avec un fin « cachet corail ».

Abb. 1: Farbenprächtiges Korallenriff zeigt vier Riffbewohner: Seeanemone, Weichkoralle, Bennett-Federstern (Klasse der Seelilien und Haarsterne) sowie eine Seefeder (Klasse der Blumentiere). Ausschnitt FDC Malaysia mit feinem «Korallenstempel». Un récif corallien aux couleurs vives montre quatre habitants du récif : une anémone de mer, un corail mou, une étoile à plumes de Bennett (classe des crinoïdes et des étoiles à poils) ainsi qu’une plume de mer (classe des animaux à fleurs). Découpe FDC Malaisie avec un fin « cachet corail ».

Abb. 2: Korallenpolypen Polypes de corail

Abb. 2: Korallenpolypen Polypes de corail

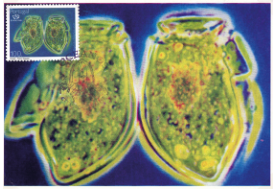

Abb. 4. Dinophysis acuta (Gattung von Dinoflagellaten) kommen in tropischen und gemässigten, küstennahen und ozeanischen Gewässern vor. Maximumkarte mit Sonderstempel mit Nesseltier Cladonema radiatum. Dinophysis acuta (genre de dinoflagellés) sont présents dans les eaux tropicales et tempérées, côtières et océaniques. Carte maximum avec oblitération spéciale représentant le cnidaire Cladonema radiatum.

Abb. 4. Dinophysis acuta (Gattung von Dinoflagellaten) kommen in tropischen und gemässigten, küstennahen und ozeanischen Gewässern vor. Maximumkarte mit Sonderstempel mit Nesseltier Cladonema radiatum. Dinophysis acuta (genre de dinoflagellés) sont présents dans les eaux tropicales et tempérées, côtières et océaniques. Carte maximum avec oblitération spéciale représentant le cnidaire Cladonema radiatum.

Abb. 3: Riesenmuschel Moule géante

Abb. 3: Riesenmuschel Moule géante  Abb. 5: Wunderschöne Korallenpracht Des coraux magnifiques

Abb. 5: Wunderschöne Korallenpracht Des coraux magnifiques

Abb. 6: Roter Feuerschwamm Éponge de feu rouge

Abb. 6: Roter Feuerschwamm Éponge de feu rouge  Abb. 7: Cyano- oder Blaugrünbakterien Cyano- ou bactéries bleu-vert

Abb. 7: Cyano- oder Blaugrünbakterien Cyano- ou bactéries bleu-vert

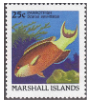

Abb. 8: Sechsband- Papageifisch Perroquet à six bandes

Abb. 8: Sechsband- Papageifisch Perroquet à six bandes  Abb. 9: Gebänderte Scherengarnele Crevette à ciseaux à ruban

Abb. 9: Gebänderte Scherengarnele Crevette à ciseaux à ruban

Abb. 10: Kuckuckslippfisch Männchen Moucheron coucou mâle

Abb. 10: Kuckuckslippfisch Männchen Moucheron coucou mâle

Abb. 11: Sandtigerhai (Riffhai) Requin-tigre de sable - requin de récif

Abb. 11: Sandtigerhai (Riffhai) Requin-tigre de sable - requin de récif  Abb. 12: Symmetrische Hirnkoralle Corail cérébral symétrique

Abb. 12: Symmetrische Hirnkoralle Corail cérébral symétrique

Abb. 13: Hirschgeweihkoralle Corail en bois de cerf

Abb. 13: Hirschgeweihkoralle Corail en bois de cerf  Abb. 14: Weichkoralle (Lederkoralle) Corail mou (corail cuir)

Abb. 14: Weichkoralle (Lederkoralle) Corail mou (corail cuir)

Abb. 15: Dornenkronenseestern Étoile de mer à couronne épineuse

Abb. 15: Dornenkronenseestern Étoile de mer à couronne épineuse  Abb. 16: Franzosen-Kaiserfisch Empereur de France

Abb. 16: Franzosen-Kaiserfisch Empereur de France

Abb. 17: Netzmuräne, bis 3 m lang! Murène réticulée

Abb. 17: Netzmuräne, bis 3 m lang! Murène réticulée  Abb. 18: Blaustreifen-Doktorfisch Poisson-docteur à rayures bleues

Abb. 18: Blaustreifen-Doktorfisch Poisson-docteur à rayures bleues

Abb. 19: Riesenmanta Manta géante

Abb. 19: Riesenmanta Manta géante  Abb. 20: Barrakuda (Pfeilhechte)Barracuda (brochet fléché)

Abb. 20: Barrakuda (Pfeilhechte)Barracuda (brochet fléché)

Abb. 21: Anemonenkrabbe Crabe anémone

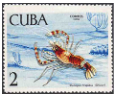

Abb. 21: Anemonenkrabbe Crabe anémone  Abb. 22: Knallkrebs mit lautem Scherengeräusch Crabe pétaradant avec un fort bruit de pinces

Abb. 22: Knallkrebs mit lautem Scherengeräusch Crabe pétaradant avec un fort bruit de pinces

Abb. 23: Doktor-Schwertgrundel Gobie à épée docteur

Abb. 23: Doktor-Schwertgrundel Gobie à épée docteur  Abb. 24: Gewöhnlicher Diademseeigel Oursin diadème commun

Abb. 24: Gewöhnlicher Diademseeigel Oursin diadème commun

Abb. 25: Wachsrose (Seeanemone) Rose de cire (anémone de mer)

Abb. 25: Wachsrose (Seeanemone) Rose de cire (anémone de mer)

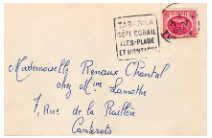

Abb. 26: 1952, Brief ab Tunesien mit Schriftstempel «Tabarka, Korallenküste, Strandinseln und Berge», nach Cauterets, Südfrankreich. Lettre de Tunisie avec cachet « Tabarka, côte corail îles-plage et montagne » pour Cauterets, France.

Abb. 26: 1952, Brief ab Tunesien mit Schriftstempel «Tabarka, Korallenküste, Strandinseln und Berge», nach Cauterets, Südfrankreich. Lettre de Tunisie avec cachet « Tabarka, côte corail îles-plage et montagne » pour Cauterets, France.

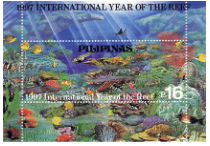

Abb. 27: Wunderschöner Block – ja, man sagt nicht unbegründet, die Natur sei wunderschön – zum ersten Internationalen Jahr des Riffs 1997. Magnifique bloc - oui, on dit non sans raison que la nature est belle - pour la première Année internationale du récif en 1997.

Abb. 27: Wunderschöner Block – ja, man sagt nicht unbegründet, die Natur sei wunderschön – zum ersten Internationalen Jahr des Riffs 1997. Magnifique bloc - oui, on dit non sans raison que la nature est belle - pour la première Année internationale du récif en 1997.

Beispiele des Interaktionsnetzwerks

Korallenriffe sind herausragende Exempel für multilaterale Tiergemeinschaften. Sie beruhen zum Beispiel auf der symbiotischen Beziehung zwischen Steinkorallen (Korallenpolypen, Abb. 2) resp. Riesenmuscheln (Abb. 3) und Zooxanthellen (Dinoflagellaten, Abb. 4). Diese Protisten (Mikropilze und Mikroalgen) leben im Gewebe der Korallen (Abb. 5) und liefern durch die Fotosynthese Nährstoffe, während die Korallen den Algen Schutz und Stickstoffverbindungen bieten. Diese Basis-Interaktion bildet die Grundlage für ein komplexes Ökosystem. Schwämme spielen eine Schlüsselrolle im Nährstoffkreislauf von Korallenriffen. Sie filtern das Wasser, entfernen Schwebstoffe und geben Nährstoffe an das Riff ab. Feuerschwämme (Abb. 6) filtern Partikel aus dem Wasser und bieten Lebensraum für kleinere Tiere. Die grossen vasenförmigen Schwämme reinigen das Wasser und dienen als Unterschlupf für Mitbewohner. Bohrschwämme helfen beim Aufbau von toten Korallen und recyclen Kalkmaterial. Bakteriengemeinschaften fördern das Wachstum neuer Korallen, indem sie Biofilme bilden, die junge Korallenlarven anziehen. Beispiel: Cyanobakterien (Abb. 7) sind Fotosynthese-Bakterien, die Sauerstoff und Nährstoffe für andere Organismen produzieren. Fische wie zum Beispiel der Papageifisch (Abb. 8) fressen Algen, die Korallen überwuchern könnten und tragen so zur Gesundheit des Riffs bei. Putzergarnelen (Abb. 9) und Putzerfische wie Lippfische (Abb. 10) pflegen grössere Fische und entfernen Parasiten, wodurch sie ein Netzwerk von Gesundheitsdiensten im Riff schaffen. Riffhaie (Abb. 11) regulieren die Populationsdynamik und verhindern die Überpopulation von kleineren Fischen.

Der ökologische Ausgleich

Steinkorallen schaffen die harte Struktur des Riffs. Hirnkorallen (Abb. 12) bilden massive, kugelförmige Strukturen. Hirschgeweihkorallen (Abb. 13) bieten mit ihrer verzweigten Struktur Schutz für zahlreiche Arten. Weichkorallen (Abb. 14) stabilisieren das Riff mit flexiblen Strukturen. Steinkorallen haben hungrige Fressfeinde: Dornenkronenseesterne (Abb. 15) fressen ausschliesslich Steinkorallen, indem sie auf die Weichkorallen klettern, ihren Magen über sie stülpen und Verdauungsenzyme ausstossen. Das dadurch verflüssigte Gewebe nehmen sie dann auf. Kaiserfische (Abb. 16) unterstützen Korallen, indem sie Algen fressen, die das Korallenwachstum hemmen. Seeanemonen bieten Schutz für Anemonenfische, während diese Fische die Seeanemone durch ihre Bewegung belüften und vor Fressfeinden schützen. Neon-Riffbarsche putzen Parasiten von grösseren Fischarten. Putzergarnelen entfernen abgestorbene Haut und Parasiten von grossen Fischarten wie Rochen oder Haien. Muränen (Abb. 17) lassen sich häufig von Putzerfischen oder -garnelen reinigen und reduzieren so ihre Parasitenbelastung. Doktorfische (Abb. 18) weiden Algen ab, die von Korallen produziert werden und regulieren das Algenwachstum. Planktonfressende Mantarochen (Abb. 19) nutzen das Plankton, das im Riff durch Wasserbewegungen konzentriert wird. Barrakudas (Abb. 20) jagen kleinere Rifffische und halten die Populationen in Balance. Krabben (Abb. 21) leben in symbiotischer Beziehung mit Seeanemonen und tragen zur Säuberung der Anemone bei. Knallkrebse (Abb. 22) bilden Gemeinschaften mit Grundeln (Abb. 23) und graben Höhlen, die als Unterschlupf dienen. Seeigel (Abb. 24) schaffen Mikrohabitate, indem sie Algen und andere Überwucherungen von Fels- oder Korallenstrukturen entfernen. Wachsrosen (Abb. 25) leben in Gemeinschaft mit mehreren Tierarten, die gegen das Nesseln immun sind und so

in der Nähe der Wachsrose Schutz finden können.

Zukunft und Gefährdung der Korallenriffe

Die Zahl der Korallenriffe nimmt stark ab. Gründe dafür sind das Dynamit- und Zyanidfischen, die Überfischung allgemein, die industrielle Verschmutzung, Bauaktivitäten und auf Grund gelaufene Schiffe. Es ist aber noch nicht alles verloren, zum Beispiel: Tabarka liegt an der tunesischen Mittelmeerküste und ist ein Fischerort, der seit jeher auch der Korallenfischerei diente. Noch heute gibt es inzwischen geschützte Korallenbänke vor Ort (Abb. 26). Verheerende Korallenbleichen: 2016 bleichten im Great Barrier Reef bei der bis dato schwersten jemals dokumentierten Bleiche rund 90% der Riffe zumindest teilweise aus. Durch die immer kürzere Abfolge von immer stärkeren Bleichen bleibt den Korallen zu wenig Zeit, um sich von vorangegangenen Bleichen zu erholen. Den grössten negativen Effekt haben globale Erwärmung und damit einhergehend die Versauerung der Meere infolge der durch menschlichen Einfluss steigenden Kohlendioxidkonzentration in der Erdatmosphäre. Um einen kleinen Teil der Korallen erhalten zu können, sind drastische Klimaschutzmassnahmen notwendig. Um weltweit mehr als 10% aller Korallenriffe zu erhalten, müsste die globale Erwärmung auf unter 1,5 Grad Celsius gegenüber der vorindustriellen Zeit begrenzt werden. Der Sonderbericht «1,5 Grad Celsius globale Erwärmung» des IPCC (Intergovernmental Panel on Climate Change) stellte fest, dass bei zwei Grad globaler Erwärmung nahezu alle Korallenriffe verloren wären. Forscher aus aller Welt unter Schweizer Führung durch das an der EPFL (Eidgenössische Technische Hochschule Lausanne) 2019 gegründete «Transnational Red Sea Center» wollen an Bord der Segeljacht unter dem Namen «Fleur de Passion» die Vielfalt der Korallen in der Region des bleiche-verschonten Golfs von Akaba erfassen und genetisch analysieren sowie störende Einflüsse in dieser intensiv durch den Menschen genutzten Zone identifizieren. Zurzeit wird damit gerechnet, dass bereits im Jahr 2035 die Hälfte aller Korallenriffe verschwunden sein könnten!

Bedeutung der Korallenriffe

Weltweit hängt der Lebensunterhalt von rund 500 Millionen Menschen zumindest teilweise von der Existenz von Korallenriffen ab. Zudem wird davon ausgegangen, dass etwa 30 Millionen Menschen, vor allem Bewohner von Atollen, vollständig auf solche Riffe angewiesen sind. Zudem schützen Korallen Strände vor Erosion und Sturmschäden. Von Touristen werden die Riffe ihrer Schönheit wegen geschätzt. Internationales Jahr des Riffs (Abb. 27): Um die ökologische Bedeutung der Riffe weltweit zu unterstreichen und auf ihre mehrfache existenzielle Bedrohung hinzuweisen, wurden 1997, 2008 und 2018 zum «Internationalen Jahr des Riffs» ausgerufen.

Quellen

chat.openai.com

de.wikipedia.org.

Briefmarken aus der Sammlung

von Markus Sinniger, danke

Rest Briefmarken und Belege: Autor