Der Zug in die Freiheit

Von Theresienstadt nach St. Gallen - Max und Henriette Levy. Train vers la liberté de Theresienstadt à Saint-Gall - Max et Henriette Levy.

Die Befreiung der Gefangenen begann als Privatinitiative des Schweizer Ehepaars Recha und Isaac Sternbuch, die zwar in Europa ansässig waren, aber für die Vereinigung der orthodoxen Rabbiner der USA und Kanada (UOR) und deren Hilfskomitee Vaad Ha-Hatzalah arbeiteten.

Im Oktober 1944 hatte sich das Ehepaar Sternbuch mit ihren Rettungsplänen an den ehemaligen Schweizer Bundesrat Jean-Marie Musy gewandt. Musy verfügte aufgrund seiner Sympathien für den Faschismus über persönliche Kontakte in Nazikreisen und hatte bereits die Freilassung einzelner Personen erreicht. Die Pläne für die Befreiung der jüdischen Gefangenen nahmen Gestalt an, als Musy mehrmals mit SS-Reichsführer Heinrich Himmler in Deutschland zusammentraf, um die Befreiung auszuhandeln. Bei den Verhandlungen wurde ein Plan zur Rettung von 1’200 Juden pro Woche aus den Konzentrationslagern erörtert.

Max und Henriette Levy-Ries.

Max und Henriette Levy-Ries.

Max Levy (in Militäruniform) beim Besuch seines Bruders Georg Levy in Nürnberg. Max Levy (en uniforme militaire) lors de la visite de son frère Georg Levy à Nuremberg.

Max Levy (in Militäruniform) beim Besuch seines Bruders Georg Levy in Nürnberg. Max Levy (en uniforme militaire) lors de la visite de son frère Georg Levy à Nuremberg.

Unter der Lupe

Von Theresienstadt nach St. Gallen

In den letzten Monaten des Zweiten Weltkriegs wurden mehrere erfolgreiche Versuche unternommen, einige Tausend Juden vor der systematischen Ermordung durch Nazi-Deutschland zu retten. Darunter befanden sich etwa 1’200 ehemalige Häftlinge des Konzentrationslagers (KZ) Theresienstadt, die das Lager am 5. Februar 1945 mit einem Zug verliessen. Die meisten Passagiere waren ältere Menschen, aber es waren auch Kinder dabei. Die befreiten Häftlinge kamen aus Deutschland (einschliesslich Österreich), den Niederlanden und der Tschechoslowakei. Sie erreichten die Schweiz am 7. Februar 1945 über Kreuzlingen und St. Gallen, wo sie im Schulhaus Hadwig einquartiert wurden (heute Campus der Pädagogischen Hochschule St. Gallen (PHSG) ).

Liste der Deportationen in das KZ Theresienstadt im Jahr 1942. Liste des déportations vers le camp de concentration de Theresienstadt en 1942.

Liste der Deportationen in das KZ Theresienstadt im Jahr 1942. Liste des déportations vers le camp de concentration de Theresienstadt en 1942.

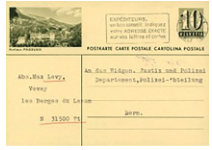

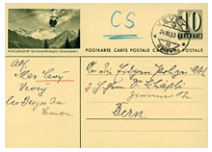

Die Adressen des Ehepaars Max und Henriette Levy 1945 bis 1949 | |

Juli 1945 | Hotel Victoria in Corbeyrier (heute Altersheim) |

Oktober 1945 | Hotel Schweitzerhof in Beatenberg (heute Bibelschule) |

Oktober 1946 | Villa Elisa in Lugano-Ruvigiana |

Dezember 1946 | Hotel Monte Bre in Lugano-Ruvigiana |

November 1947 | Hotel Mirabeau Clarens bei Montreaux |

Februar 1949 | Jüdisches Altersheim in Les Berges du Leman in Vevey |

Max und Henriette Levy

Max Levy wurde 1868 in Frankfurt (Oder) geboren. Diese Stadt ist der Ursprung vieler Generationen der Familie Levy. Damals gehörte die Stadt zu Ostpreussen, heute ist sie zwischen Deutschland und Polen aufgeteilt. Max’ Eltern waren Julius und Henriette Levy (geb. Meyer). Er wuchs mit den Brüdern Georg und Leopold und den Schwestern Rosa und Flora auf. Seine spätere Ehefrau Henriette (Jette) Lewy geb. Ries wurde in Schlochau, Ostpreussen (heutiges Czluchow, Polen), geboren. Die Familie Levy zog Ende des 19. Jahrhunderts nach Berlin, wo Max und sein Bruder Leopold in der Bekleidungsbranche tätig waren und ein Geschäft in Berlin-Alt-Moabit gründeten. Da Max Levy während des Ersten Weltkriegs in der kaiserlichen deutschen Armee gedient hatte und mit seiner Frau in Berlin lebte, ist es wahrscheinlich, dass sie durch die Nationalsozialisten 1942 in das KZ Theresienstadt deportiert wurden. Es ist erstaunlich, dass sie mit über 70 Jahren die Tortur und Unterernährung überlebten. Trotz der Struktur, in der die Juden verschiedene Aktivitäten ausübten, war das KZ doch nur eine temporäre Einrichtung. Sicher sahen die Insassen, wie Menschen in die Vernichtungslager Auschwitz, Majdanek oder Belzec in den Tod geschickt wurden. Anfang 1945 wurden Max und Henriette zusammen mit 1’200 anderen Juden auf eine Liste mit Personen gesetzt, die aus dem Ghetto Theresienstadt in die Schweiz geschickt wurden. Sie waren Teil eines Abkommens zwischen Heinrich Himmler von der SS und jüdischen Organisationen, welches eine Zahlung von CHF 5 Mio. vorsah. Am 20. Februar 1945 überquerten die beiden die Grenze in die Schweiz und gelangen in die Freiheit. Dieses Trauma forderte seinen Tribut, vor allem Henriette litt unter einer schlechten Gesundheit. In den nächsten Jahren lebten sie in provisorischen Unterkünften (siehe Tabelle), bis sie sich schliesslich in Vevey zur Ruhe setzten. Kurz vor Weihnachten 1951 wurde Henriette ins Krankenhaus in Vevey eingeliefert. Sie litt unter Bluthochdruck und einer Herzschwäche. Am 8. Februar 1952 verstarb sie und wurde auf dem jüdischen Friedhof in Le Tour de Peilz beigesetzt. Zu diesem Zeitpunkt begab sich Max Levy auf die Suche nach Entschädigungen von der deutschen Regierung und kehrte nach Berlin zurück. Er fand eine Unterkunft in Berlin und begann das Entschädigungsverfahren, doch im November 1954 wurde er krank und starb. Sein letzter Wohnsitz war an der Trabener Strasse 24 in Grünewald, Berlin.

Korrespondenz von Max Levy mit dem Eidg. Polizei-Departement, Bern, zwischen 1948 und seiner Rückkehr nach Berlin 1953. Correspondance de Max Levy avec le Département fédéral de la police, Berne, entre 1948 et son retour à Berlin en 1953.

Wie der Autor zur Geschichte kam

1933 emigrierten Julius Levy (abgebildet auf dem Familienfoto S. 22) und seine zwei Geschwister aufgrund der Situation in Deutschland nach England. Seine Eltern konnten Deutschland kurz vor dem Krieg verlassen, um künftig in der Nähe ihrer drei Kinder zu wohnen. Als Arzt war Julius Levy involviert in die Kindertransporte von 10’000 jüdischen Kindern, die 1938|1939 aus dem Deutschen Reich nach England evakuiert wurden (www.jmberlin.de/

thema-kindertransport). Julius Levy war Alan Man’s Kinderarzt. So erfuhr der Autor von der Geschichte der Familie Levy und recherchierte sie weiter. Julius Levy starb 1972 im Alter von 70 Jahren. Mehr zum Hintergrund von Julius Levy auf www.briefmakenzeitung.ch. CR